主として、これからオートバイに乗ってみたいという方を対象に、私のオートバイ旅行の方法について紹介します。ただし、私はツーリングクラブなどに所属していないので、もっといい方法があるかもしれません。

●どんなオートバイがいいのか

●どこに泊まるか

●費用はどれくらいかかるのか

●何を持っていくか

●どうやって目的地に行くのか

●私のオートバイ

GB250 CB750(RC42)

※カーソルを当ててクリックするとジャンプします

●どんなオートバイがいいのか

どんなオートバイでも、旅行はできると思います。カブで日本一周している人にも会いました。いったん走り出して巡航速度になってしまえば、排気量の大きなオートバイと小さなオートバイには、大きな差はありません。要は、何でもいいということです。

●どこに泊まるか

旅行中の宿は、私の場合、ビジネスホテルおよびキャンプ場が中心です。旅館には、ほとんど泊まりません。一人で旅行することが多いので、旅館に行っても断られてしまうことが多いのです。不愉快な思いをしないためにも、一人旅で、予約しないで旅館に行くのは避けた方が無難です。

私がかつて、自転車旅行をしていたころは、キャンプ場ではなく、河原、公園、国道の橋梁の下、学校の校庭など、お金のかからないところにテントを張っていました。いまは、なかなか難しいようですね。河原などでテントを張っていると、近くの住民から110番通報されると聞きます。また、日本の国土は、ほとんどが私有地ですから、キャンプ場以外で合法的にテントを張れるところなどない、ともいえます。

最近のオートキャンプ場などでは、一泊テントひと張りで3,000円+オートバイ駐車料1,000円などと言われるところもあります。ちょっと、考えてしまいますね。そういう時は、次のねぐらを求めて走ります。

意外といいのは、深夜営業の健康ランドです。2〜3,000円でお風呂に入って、サウナに入って、仮眠ができます。必要にして十分でしょう。少し大きな地方都市の国道沿いに、よくあります。

このページのトップへジャンプ

●費用はどれくらいかかるのか

1.オートバイ維持費(自賠責保険、任意保険、自動車税、補修部品など)

2.用具費(ライディング用品、キャンプ用品、その他)

3.燃料費(ガソリン代)

4.食費

5.宿泊費

といったところでしょうか。

1.のオートバイ維持費は、意外とかかります。とくに任意保険の費用はクルマと大差なく、驚かされます。125CC未満のいわゆる原付は、自賠責、任意保険代がぐっと安くなります。が、高速道路、および大半の有料道路に入れないですから、長距離を移動するのにはハンデがあります。

なお、任意保険は125CCを超えると同額、自賠責も大きな差はなくなりますから、排気量が小さいオートバイに乗るメリットは、日本においてはあまりない、ということもできます。補修部品で、最もコストがかかるのはタイヤです。クルマと違って、オートバイのタイヤは1万キロも持ちません。しかも、前後セットで交換すると、2万円を超えます。

ま、いろいろありますが、250CCを例にとると、最初のころは車両費を除いて年間10万円といったところが、オートバイの平均的な維持費です。

2.の用具費については、ピンキリです。ヘルメット、グラブ、ブーツなどのライディング用品は、自分の命を守るものですから、それなりにいいものを買いたいものです。この3点で、だいたい5万円くらいです。

キャンプ用品については、考え方次第でしょう。雨の日はキャンプをしない、という主義なら、いいテントは必要ありません。冬にキャンプはしない、という主義なら、いいシュラフは必要ありません。食器などについても、チタン製のコッヘルなどは、軽くてすばらしいと思います。けれど、いちどカレーを作れば黄ばみます。そもそも、1日オートバイで走りまわったあと、凝った料理をする元気は、私にはありません。そのあたり、よく検討して購入すべきだと思います。

3.の燃料費ですが、私の初代オートバイGB250は35km/リットル、2代目のCB750は23km/リットルも走りますが、これは、かなり特別な部類に入ります。車種にもよりけりですが、おおざっぱに言って、250CCでは25km/リットル、400CCでは20km/リットル、750CC以上では15km/リットルくらいです。

4.の食費は、コンビニやスーパーで食料調達をした場合、1日約2,000円かかります。その他雑費込みで1日3,000円あれば大丈夫でしょう。

5.の宿泊費は、ビジネスホテルに泊まれば、一泊5,000〜6,000円、キャンプ場に泊まれば、一泊1,000〜2,000円です。

私の場合は、長いツーリングのときは、2〜3日はキャンプ場、そのあと1日はビジネスホテルというペースで、動きます。1と2の固定費を除くと、1日7,000〜8,000円というのが、平均的に使う額です。

注: オートバイに乗る人のうち、任意保険への加入率は50%もいきません。クルマと違って、オートバイの場合、加害者になることはあまりない、という甘えがあるように思います。

けれども、200キログラム以上の鉄とアルミの塊は、十分な殺傷能力があります。また、クルマのようにバンパーがありませんから、人にぶつかった場合、かなり深刻なケースになります。

また、事故というものは、一方的にどちらかが悪いというケースはほとんどありません。過失相殺といって、双方に過失があったものとみなされます。右直事故を例にとると、その比率は7:3です。つまり、3割は直進車に過失があると判定されます。要するに、「右折車の動きに注意しないで、まっすぐ走ってくる方も悪い。」という論理です。納得できるかどうかはともかく、そういうことになっています。

で、こういう場合、双方の保険会社が話し合って、お互いに補償しあう。つまり“なおし合い”をするわけですが、任意保険に入っていないと、相手の補償分については、自腹を切らなければならなくなります。仮にクルマを相手に右直事故を起こして、3割の過失があるとみなされた場合、相手のクルマの修理代の3割は負担しなければなりません。なお、保険会社のアジャスターはプロですから、素人が交渉しても、相手にとって有利にことがはこぶのは、当然です。

また、生きていれば交渉もできますが、死んでしまったら、ほとんどの場合、オートバイが悪いということにされます。その場合、仮に過失相殺が10:0、つまりすべてあなたが悪いということにでもされたら、命はなくすわ、相手の補償はしなければならないわで、残された家族は、大変なことになります。はっきり言って、任意保険に加入しないで、オートバイをころがす度胸は、私にはありません。ちなみに、損害保険会社に勤務している私の友人は、絶対にオートバイには乗りません。

このページのトップへジャンプ

●何を持っていくか

以下は、宿泊をともなう旅行における、私の標準的な装備です。

1.タンクバッグ(10リットル)

2.防水のツーリングバッグ(70リットル)

タンクバッグの中身

・地図、ミニマグライト、カメラ、救急セット

・雨具(レインスーツ、グラブカバー、ブーツカバー、コンビニ袋)

ツーリングバッグの中身

・工具類など

パンク修理セット、空気入れ、ガムテープ、針金、エンジンオイル200CC

・雑貨

タオル、歯ブラシ、石鹸、歯磨き、ひげそり、フィルム

・衣類

パンツ、Tシャツ、靴下、ジャージ

・キャンプ用品

テント(2人用)、シュラフ(スリーシーズン)、テントマット(薄い銀マット)、エアマット、

ブランケット、カートリッジ式ストーブ、カートリッジ式ランタン(もしくはローソク)、シェラカップ、コッヘル、

ヘッドライト、単三電池(ヘッドライト用)、ライター、ナイフと缶切りがいっしょになったもの、

コーヒードリッパー、ビーチサンダル

上記のほかに、ヘルメットとライディングジャケット、グラブ、ブーツが、オートバイに乗るための装備として加わります。また、ポケットには免許証、保険証などと財布(お金1万円ちょっと+クレジットカード、郵便貯金のカード)が入ります。

私の場合、ふだんから大金を持ち歩く習慣がありません。だから、地方に行くときは、郵便貯金カードが命綱です。なんといっても、日本全国津々浦々にありますから。都市銀行のカードを持っているよりも、ずっと便利です。東京にいると、銀行なんて、日本中どこの駅前にもあるように思ってしまいますが、大間違いです。

ライディングブーツは、重くてうっとうしいですから、キャンプ場において、ビーチサンダルは必需品です。カートリッジ式のストーブとランタンは、当然のことながらガスカートリッジがかさばります。が、すごく便利です。でも、1ヶ月以上にわたる旅行では、ガソリン式の方がいいと思います。仮にホワイトガソリンがなくなっても、オートバイのタンクから、ちょっと拝借できます。(赤ガスですから、こういうことをやっていると目づまりを起こすらしいのですが...)

このページのトップへジャンプ

●どうやって目的地に行くのか

1.走る

自宅からスタート、自宅にゴール。基本です。

2.フェリーで行く

遠くに行くには、フェリーが便利です。オートバイだけを航送して、自分は飛行機で行くという手もありますが、私は船が好きなので、ほとんどいっしょに乗って行ってしまいます。オートバイの航送料金は概して安いですから、高速道路で行くよりも安くつく場合もあります。フェリー会社により、いろんな割引運賃が設定されているので、リンク集により、各社のWebページをご覧いただくことをお薦めします。

このページのトップへジャンプ

●私のオートバイ

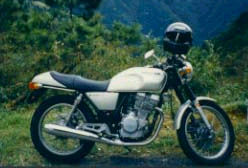

初代 HONDA

GB250 CLUBMAN

●長所

・ガソリン 1リットルで

35kmも走ってしまう燃費。

・見かけのわりに、15 リットルも入ってしまう燃料タンク。東京〜四日市まで、無給油で走ったことがあります。

・意外とよくまわるエンジン。

・飽きの来ないデザイン。

●短所

・ギアがニュートラルに入りにくい。いまだに交差点で止まると、エンジンをちょっとふかし→半クラッチ、をやっている。

・オーバーヒートしやすい。夏場の渋滞はきつい。

・夏場でもチョークを引かないとかからないエンジン。いつのまにか、「こんなもんだ。」と思ってしまってますが...。

・柔らかいフロントフォーク、チープなリアサス。「乗り心地がいいんだ。」と思うようにしていますが...。

1991年5月に購入以来、6万キロ以上乗りましたが、一度も修理を依頼するようなトラブルはありませんでした。非常に信頼性の高いオートバイです。走りをきわめたい人には向きませんが、高い信頼性と経済性を重視する人には、おすすめのオートバイです。(ただし、生産中止になってしまいましたが...)

このページのトップへジャンプ

二代目 HONDA CB750

(RC42)

先代のGB250には、約10万キロメートルほど乗ったのですが、どうやら、交換部品に多額の費用を投じなければ、元通りのコンディションには戻らないという状態になってしまったので、買い替えました。新しい相棒は、ホンダのCB750です。

●長所

・すごく静かなエンジン。長距離を乗っても、耳からの疲れがない。

・トルクの出方がフラットなので、スロットルワークに、あまり気をつかわなくてすむ。

・20リットルも入ってしまう燃料タンク。1回の満タンで350キロメートルは走れる。

・スロットルをあければ、それなりに速い。

・不人気車なので盗まれにくい。(???)

●短所

・歴代CBの“いいとこどり”をしたような感じだけど、結局、なぜか地味になってしまったデザイン。

・なんとなく、オヤジが乗るイメージがある。

・口の悪いオートバイ乗りからは、「なーんだ、教習車じゃん。」と言われてしまう。

・ホンダ系列以外のオートバイ屋さんからは、「え! あれを新車で買われるんですか?」

と言われてしまう。

現行のCB750は、CBX750シリーズ (1983年12月発売、Fとボルドール、ホライズンの3タイプがあった)

のエンジンを流用したもので、つまり、約20年前の設計です。兄弟ぶんのCB400

SuperFourとCB1300 SuperFourが、水冷化された新設計エンジンを搭載しているのに対して、正直いって、少しさびしい感じがします。けれども、私の世代にとって、CB750という名前は、特別な響きがあります。

主な顧客は、日本国内では自動車教習所! 業界では、めったに故障しない、と、もっぱらの評判のようです。で、ついたあだ名が、750CCのスーパーカブ! 私の場合、オートバイを主にツーリングに使いますから、とにかく、故障してほしくない。旅先での故障は、本当にいやなものですから。ホンダのオートバイは概して頑丈ですが、CB750は、そのなかでも、とくに頑丈なやつです。だから、もう余計なことで悩まされなくてもすみそうです。

燃費は現在のところ、国道をゆっくりとながすペースで走って23キロメートル/リットル、高速道路を時速100キロメートルで走って25キロメートル/リットルくらいです。

※ちなみに、オートバイ(Autobike?)は和製英語です。でも、最初にこの言葉を考えた人は、なかなかうまいこと言ったもんだな、と思って感心しています。正確にはMotorcycle(モーターサイクル)ですが、カタカナ語として馴染みがないので、あまり使いたくないのです。Bike(バイク)も普通は自転車のことですので、正確ではありません。また、Biker(バイカー)は暴走族のことです。

このページのトップへジャンプ

|